読谷山焼北窯について

やちむんの里と北窯の設立経緯

読谷村座喜味(ざきみ)にある、沖縄の伝統的なやちむん・壺屋(つぼや)焼の流れを汲む19の工房が集う場所。沖縄初の人間国宝(国の重要無形文化財「琉球陶器」技能保持者、1985年)に選出された壺屋焼の陶芸家・金城次郎(きんじょうじろう)さんが、1972年に那覇市壺屋から窯を移動。

1974年に村長となった山内徳信(やまうちとくしん)さんのもと「人間性豊かな環境、文化村づくり」を推し進める読谷村が、返還軍用地を利用してやちむんの継承と発展を目指す「やちむんの里」構想を立ち上げたことから、多くの陶工が集い形成されました。

当時の読谷村は総面積の70%以上が米軍基地で、訓練や不発弾処理などの際の落下物の下敷きになるなど、村民が犠牲になる事故も多発していました。やちむんの里は不発弾処理場跡地に築かれています。軍用地を、人が安心して暮らし、文化を守り育てる場所へと変えていく第一歩でもありました。

その最奥部にある読谷山焼北窯(ゆんたんざやき/よみたんやまやき きたがま)は、1992年に宮城正享(みやぎまさたか)さん、松田米司(まつだよねし)さん、松田共司(まつだきょうし)さん、與那原正守(よなはらまさもり)さんによって開かれた共同窯。4人が修業していた「読谷山焼窯」(1980年に大嶺實清さん、金城明光さん、玉元輝政さん、山田真萬さんが築いた共同窯)の北側に位置することから名づけられました。

民芸運動(濱田庄司さん、河井寛次郎さん、柳宗悦さんらによる、無名の職人の手により生み出される日用品の中にある素朴な美を見出し、広く紹介する大正時代の活動)によって周知され、評価を高めた沖縄伝統のやきものです。

沖縄の本格的な陶器生産は、17世紀初頭、琉球王府が薩摩藩から朝鮮の陶工を招いて技術を広めたことから始まったとされています。壺屋焼は、1682年に美里村知花窯(みさとそんちばながま、現沖縄市)・首里宝口窯(しゅりたからぐちがま、現那覇市)・那覇湧田窯(なはわくたがま、現那覇市)を現在の那覇市壺屋に統合して生まれました。

やちむん生産の中心だった壺屋一帯が戦後に住宅地となるにつれ、薪を燃料に数日間にわたって作品を焼く登り窯の煙害が社会問題化していきます。ガスや電気の窯への転換をせず、伝統の登り窯を使い続けるためには、新たな場所が必要でした。

広大な返還軍用地があったことはもちろんですが、読谷村には古くは喜納焼(きなやき)というやきものの窯が存在し、陶器のもととなる土にも恵まれた土地だったことも大きな要因です。

やちむんの里入口から北窯への行き方と施設紹介

北窯があるのは、やちむんの里の最奥部です。まずは道案内と簡単な紹介を。

バスなどでは少し不便な場所なので、レンタカーの利用がおすすめです。(※やちむんの里までの交通情報)

やちむんの里まであと少しの案内表示。

進んでいくと、すぐ右手に駐車場が見えてきます。

この駐車場から歩くと北窯まで10分ほどと、少し距離があります。夏季は特に、陽射しと道路からの照り返し、湿度でかなりの体力を消耗してしまうので、まずは通り過ぎましょう。

※稲嶺盛吉(いなみねせいきち)さんの琉球ガラス工房はこの駐車場の隣にあります。見学したい場合はいったんここに車を置くのがおすすめです。紫外線と熱中症への対策は万全にしてくださいね。

今度は左手に駐車場が見えてきます。こちらもスルー。

※金城次郎さんに連なる方々の工房が多いエリアなので、見学したい場合はいったんこちらへ。

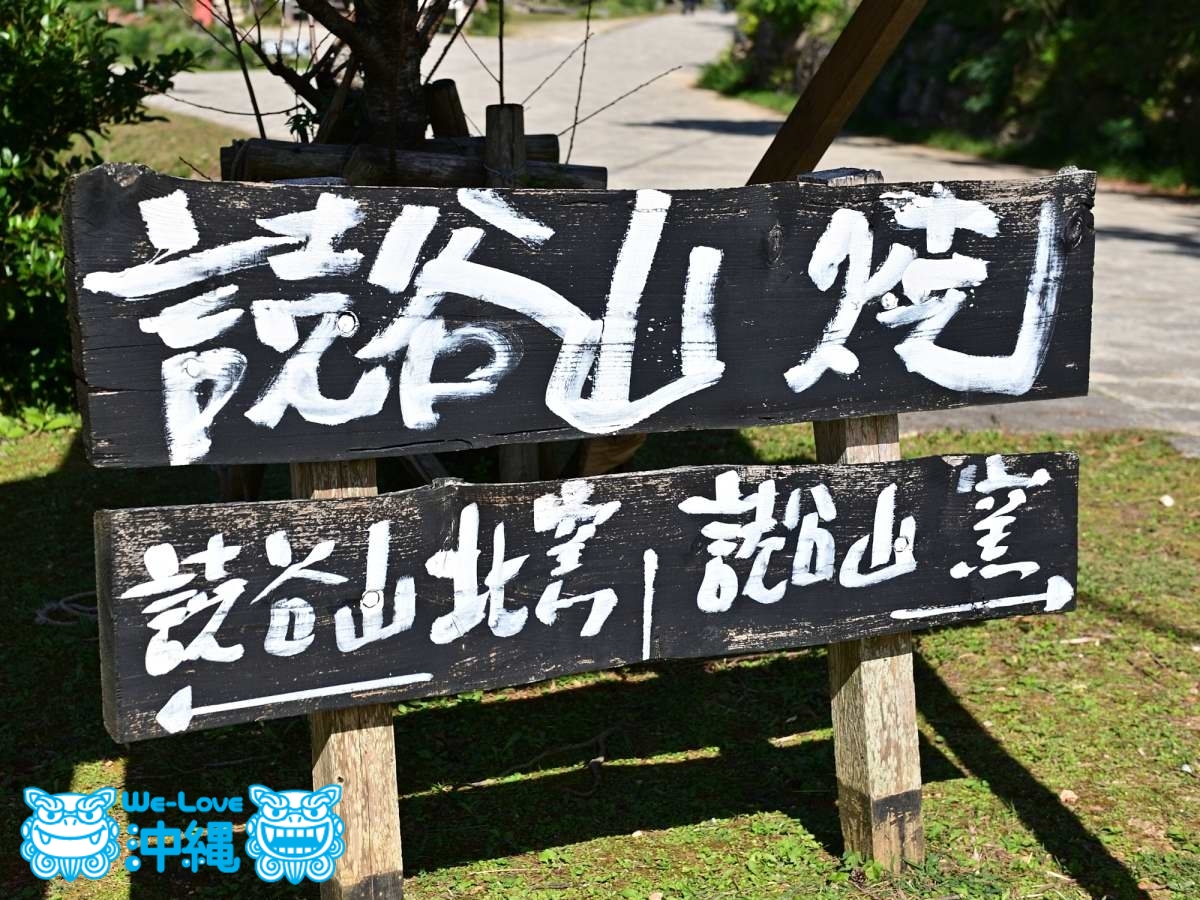

さらに進むと下り坂になり、右手に続く道のそばに「読谷山窯」と「読谷山北窯」の木製の看板が見えてきます。

「読谷山北窯」の方へ下ります。

右手の広場へ右折して入ります。

右手に見えてくる建物が北窯4工房のやちむんの直売所である北窯売店。

赤瓦に描かれた「P」がかわいい駐車場が向かいにあります。

お疲れさまでした。北窯へようこそ。

駐車場の先に見える小さな建物はトイレです。

その裏手にあるL字の建物に、3つの工房が並びます。

※現在こちらには一般の方が入ることはできません。

宮城工房と與那原工房の間の道を下ったところに見えてくる大きな屋根の下に登り窯があります。

その右手には、やちむんのもととなる陶土(とうど)を作る場所があります。

北窯の象徴、13連房(れんぼう)の登り窯(のぼりがま)

北窯の象徴とも言える登り窯(のぼりがま)はこちら。

作品を入れる楕円形の袋(ふくろ/焼成室)を下から数えて1番から13番まで持つ県内最大級のものです(写真の赤いコンテナと黄色のバケツが並んでいるところが1番の袋)。年に4回(3、6、9、12月頃。変動あり)だけ、4つの工房が共同で作品を焼くために窯に火を入れる「窯焚き」を行います。複数の工房の共同での窯焚きは全国的に見てもとても珍しいものです。

実際の窯焚きの様子

4日間火を絶やさず行われ、その後密封して4日間をかけて冷まし、ようやくやちむんが取り出されます。

やちむんを取り出す「窯出し」の様子

熱と炎が効率よく伝わるよう斜面を利用し、袋が連なる形に築かれる薪窯(まきがま/薪を使って焚く窯)のこと。いったん火を入れると数日間休みなく焚き続けられます。江戸時代頃に作られ始め、第二次世界大戦前後頃までは陶器生産の主役を担って全国各地で使用されていました。ガスや電気を使う窯が主流となり、現役の登り窯は信楽焼(しがらきやき/滋賀県)、備前焼(びぜんやき/岡山県)、益子焼(ましこやき/栃木県)といった一部の産地に残るのみとなっています。

「薪を使って登り窯で焼く」「一から陶土を作る」北窯のやちむんの特徴

薪を焚き、登り窯で焼くということ

北窯のやちむんを手にしたときに感じるのは、たくさんの「なぜ?」かもしれません。

マカイ(お碗)やお皿の底には1.5㎝ほどの幅で丸く削られたような部分があったり、器の表面や絵付けの色にばらつきがあったり、歪みがあったり。

これらはひとつひとつ手作業で作られていることに加え、登り窯で焼かれたやちむんならではの特徴です。色味のばらつきは、袋の中の位置によって火の当たり具合が変わることで生まれます。

歪みは、強い炎と熱のために発生します。口径の大きなお皿やお碗などには出やすいようです。同様に、表面に「ぶく」と呼ばれる泡立ちが出る場合もあります。

マカイ(お碗)やお皿の底にある丸い削り跡は、限られたスペースでよりたくさんの器を焼けるよう重ねるための工夫で、「蛇の目(じゃのめ)」と呼ばれています。

釉薬をかけたまま重ねて焼くと器どうしがくっついてしまうため、接する面の釉薬を掻き取っているのです。蛇の目がないのは、いちばん上に置いて焼かれた器。ちょっと特別な感じがしますね。

登り窯は薪の炎と熱で器を焼き上げます。完全にコントロールすることは不可能で、当日の気候や湿度、風などの影響も大きくなります。さらに、北窯の登り窯には温度計がありません。陶工たちの五感と経験、テストピースである小さな壺、「色見(イロミ/イルミ)」から内部の様子を探りつつ進める、とても古い形が受け継がれているのです。

強すぎる炎で窯の一部が崩れ落ちて器にくっついたり、衝撃で割れてしまったりすることも珍しくありません。その一方で、薪の灰が高温の炎で溶かされてできる自然釉(しぜんゆう)などによって生まれる独特の味わいは、電気やガスの窯では出せないものです。

火入れと窯焚きの様子

沖縄の土を使って、一から陶土を作る

ぽってりと厚ぼったく、重みのある北窯のやちむん。沖縄本島各地で採れる赤土から作られているからこその質感なのです。

陶土を作るのに機械を使ったり、業者から仕入れたりする場合が多い中、北窯は7か所の原土を使っての配合からほとんどの工程を手作業でこなしているのも特筆すべきところ。

水簸(すいひ)作業の様子

原土と水を混ぜて不純物を取り除くためふるいにかけ、槽に移して沈殿させる作業

読谷山焼・北窯の登り窯とやちむん作り【土作り編・水簸(すいひ)】

土出しの様子

水を除いた土を取り出し、別の槽へ移す作業

読谷山焼・北窯の登り窯とやちむん作り【土づくり編・土出し・仕上げ】

乾燥の様子

沖縄の赤瓦と太陽光で乾燥させる作業

全身泥まみれの作業だったり、赤瓦の上に陶土がずらり並んだり、宙を舞ったり。ぜひ、各記事から、北窯の土ができるまでを体験してみてください。

4つの工房の親方たちの略歴と作風

北窯のやちむんの特徴、何となくおわかりいただけたでしょうか。ここからはさらに細かく、北窯を開いた4人の親方の略歴と、お弟子さんとともに仕上げるやちむんの作風を簡単にご紹介します。4つの工房のやちむんの直売所である北窯売店では値札から簡単に見分けることができるので、その情報もつけておきます。

宮城工房 北窯売店の値札:白地に「ミ¥0000」

親方:宮城正享(みやぎまさたか)さん

沖縄県那覇市出身。1975年より山田真萬氏に師事。

宮城工房の器は、どっしりと骨太でゆるぎない印象。強めの火で焚くことでスモークがかかったような仕上がりになっていて、やわらかい色の釉で絵付けしたものでも、どこかに渋みが漂っています。2枚目の写真は窯から出されたばかりのイッチン(絞り出しで立体的な模様をつけたもの)の器。男前です。

松田米司工房 北窯売店の値札:白地に「¥0000」

親方:松田米司(まつだよねし)さん

沖縄県読谷村出身。1974年より大嶺實清氏に師事。1995年日本民芸館展入選。

米司工房の器は、とても優しく伸びやか。普段の料理も飲み物もおいしそうに感じさせてくれる器です。2枚目の写真は井戸から水を汲む道具だったという「按瓶(あんびん)」を急須として使えるよう小さめにアレンジしたもの。私は一目で大好きになり、コレクターになってしまいそうなほどです。

松田共司工房 北窯売店の値札:黄色地に「¥0000」

親方:松田共司(まつだきょうし)さん

沖縄県読谷村出身。1974年より大嶺實清氏に師事。

1994年日本民芸館展入選。各地で個展を開催。2002年にはアメリカ・ロサンゼルスにも出展。

共司工房の器は双子のお兄さんである米司さんの工房の器ととてもよく似ていますが、より明るく、とてもエネルギッシュな表情です。フォルムや絵付けがどことなく心地よく、そばにあると気持ちが上向くような不思議な雰囲気があります。私はほぼ毎日、米司さんの按瓶で淹れたお茶を、共司さんの工房のコップでいただいています。

與那原工房 北窯売店の値札:白。表記は「ヨ¥0000」

親方:與那原正守(よなはらまさもり)さん

沖縄県与那城町(現うるま市)出身。1987年より大嶺實清氏に師事。1996年にはフランス・セーヌ画廊で個展開催。

與那原工房の器は、伝統の柄にアレンジを加えたもの、深いブルーの釉「ペルシャ」を使ったもの、古代文明を連想させるような線刻などもありとても緻密で個性的。伝統的なやちむんとは少し異なって見えますが、どの器にもじわっとにじみ出る沖縄らしさがあります。非常に際立った存在感を持ちつつ、用途を選ばず活躍してくれます。

北窯のやちむんの取扱説明書

ここでは、北窯やちむんを実際に使う際、どんなことに気をつけたらいいかをお伝えしたいと思います。

陶器全般に言えることですが、磁器に比べ粗い粒子の土でできているため、目に見えないたくさんの小さな穴があいています。その分水分や油分、色素などが入り込みやすい点に注意が必要。

カビなどの発生を防ぐため、使用後はしっかり乾かすことが大切です。

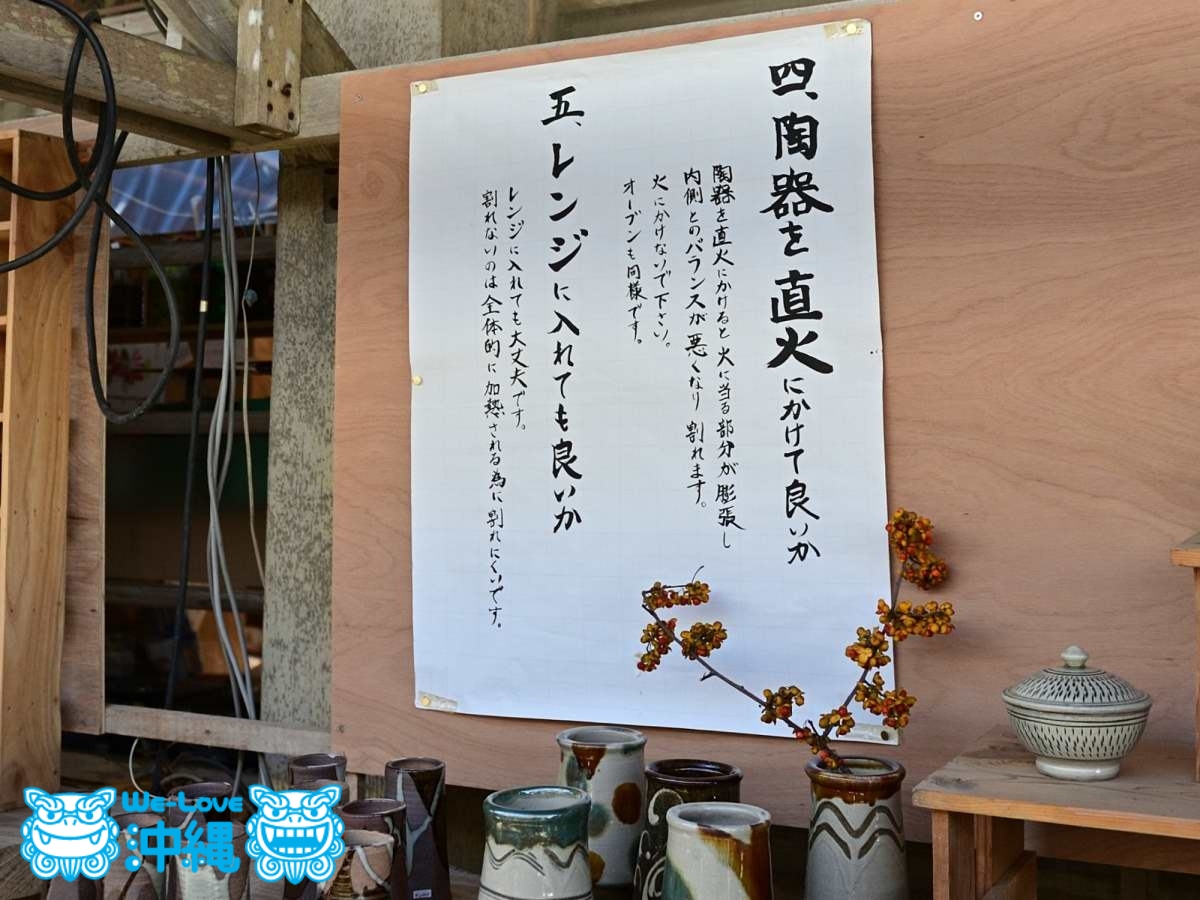

電子レンジにかけても大丈夫?

北窯の場合、ほとんどのやちむんは電子レンジ使用OKです。陶器市の際にも、「レンジに入れても大丈夫」と掲示されていますし、親方もよく使っているとのことでした。「ペルシャ」を使ったやちむんも問題ないそうです。

赤絵(あかえ/赤い色の絵付けがあるもの)の場合は使用を避けてください。※使われている釉薬によっても異なりますので、気になる方は購入の際に確認してみてくださいね。

食器洗浄機に入れてもいい?

洗浄中の振動でほかの器や仕切りなどと何度も接触することでひびや割れが起こる場合があるようです。使用する場合は、間隔を空ける、しっかり固定するなど対策を取ってみてください。

直火やオーブンでの使用は?

割れてしまいますので、直火にかけることや、オーブンでの使用は控えてください。

目止めとは

陶器は日々使う間に水分や油分がしみこんで変色したり、においがとれなくなったりすることがあります。これを防ぐために、使いはじめにお米のとぎ汁や水溶き小麦粉などで煮沸する下処理のことです。でんぷん質がコーティングの役割をし、器を美しく保ってくれます。

土鍋の使いはじめには必須の処理ですが、結論から言えば、陶器にはしなくても大丈夫です。

私はちょっと面倒くさがりなうえ、やちむんが丸ごと何個も入るような大鍋は手持ちになく、普段食べているお米は無洗米。当然とぎ汁は出ず、ダマになりやすい小麦粉や片栗粉の溶液をわざわざ作ってというのも気が乗らず、目止めはせずに使っていました。長いものは20年以上手元にありますが、大きな問題を感じることはありません。

ただ、蛇の目(じゃのめ/重ねて焼く際に器どうしがくっついてしまわないよう、接する部分の釉を掻き取った丸い跡)には色や油分がしみつきやすく感じるので、お米も小麦粉も使わない、さっとできる方法で対策をおすすめします。

水だけでできる簡易版目止め

一晩水に漬けておく。これだけです。

大きな鍋やボウルなどがない場合は、器そのものに水を張って同様に一晩おきましょう。翌朝水気を切ってしっかり乾かせば終了。

加えて、使う前に水やお湯に漬ける、さっと水にくぐらせておくといったことでも、色素や汚れが入り込むのを防ぐ効果を得られます。カレーなど油分が多く色素の濃い食事を盛る前にはぜひやってみてください。

北窯を訪れるときに押さえておきたい5つのポイント

北窯を訪れるとき、押さえておきたいポイントは以下の5つ。

- 北窯の窯焚き=やちむんの供給は年に4回

- 直売所・北窯売店での買い物はぜひゆっくりと

- 全国からファンが詰めかける毎年12月の陶器市

- 北窯全体が陶工たちの働く場であることを心に留める

- 熱中症や紫外線対策は万全に、動きやすい服装で

順に見ていきましょう。

1. 北窯の窯焚き=やちむんの供給は年に4回だけ

窯焚きはほぼ3、6、9、12月(変動あり)に4日間かけて行われ、4日間かけて冷やし、ようやく取り出されます。その後磨いてざらつきを取る作業などが必要なため、火入れから約1~2週間後、直売所である北窯売店に並ぶスケジュールです(全国のセレクトショップなどにも卸されます)。

窯焚き直前には棚がスカスカになってしまうほど商品が少なくなっている場合もあるので、気になる方は電話で確認するのがおすすめです。

2. 直売所・北窯売店での買い物は時間をかけて

北窯のやちむんは全国各地の様々なセレクトショップが買い付け、販売しています。実店舗を持ちながら通販に対応しているショップも多く、インターネット上ではもちろん、店頭で手に取って選べる場合もあるでしょう。

でもせっかく北窯売店を訪れるなら、ぜひゆっくりと時間を取ってください。

同じように見えてひとつとして同じものがないのが北窯のやちむんです。どんなセレクトショップよりも潤沢な品揃えの中から、実際に触り、比べ、吟味して本当に気に入ったものを選ぶ贅沢を楽しんでください。また、工房ごとの作風の違いも感じてみてください。

3. 全国からファンが詰めかける毎年12月の陶器市

12月半ばの金、土、日の3日間は「読谷山焼陶器市」が開催され、その年最後の窯焚きで生まれたやちむんが通常の2割引ほどの価格で各工房の前に並びます。

初日は掘り出し物(アウトレット)が充実していることもあり、目当ての工房の一品を手に入れようと全国からファンが詰めかけ、販売開始を待つ人の列ができるのが恒例です。

初日の混雑はかなりのもので、駐車場はあっという間にいっぱいに。臨時駐車場からシャトルバスで移動するのも一苦労といったところです。2日目、3日目は人出が減って駐車場に困ることも少なくなります。

やちむんを買うだけではない、やちむん市の楽しみ方

工房内は立入禁止の場合がほとんどですが、やちむん市の間は開放されていることがあります。囲炉裏(いろり)、ろくろをはじめとする様々な道具、陶工たちが普段使いにしているやちむんの姿など、その風景はやちむん市以外ではなかなか目にすることができません。また、北窯のやちむんは通常は北窯売店でしか販売されませんが、この3日間は各工房前に並べられ、親方や陶工たちが接客にも当たります。会話や工房の雰囲気をよりじっくりと楽しみたいなら、2日目、3日目が狙い目です。

2018年のやちむん市(3日目)の様子

4. 北窯全体が陶工たちの働く場であることを心に留める

工房内だけでなく、北窯全体が陶工の仕事場です。集中を乱したり、作業の邪魔をしたり、作品や道具類を傷つけたりしないよう気をつけるのは大前提です。そのうえで、工房前や登り窯の様子を見てみてくださいね。

ココに注意

現在は、工房前の広場も、各工房内(建物内)は立入禁止になっています。

広場には、焼き上げる前の器などが並べられている場合もあります。触ったり、間違って破損したりしないよう注意してください。登り窯周辺も同様です。

工場周辺には何がある?

雨の日でなければ、まず目を向けていただきたいのが各工房の前の広場。細長い板の上に器が並んでいませんか。もし並んでいたら、それはどんな色をしているでしょうか。

赤茶色の器が並んでいる

灰色の器が並んでいる

登り窯の様子は?

登り窯は基本的には見学自由。ただ、行われている作業によっては立ち入れないこともあります。近づくことができたなら、どんな様子か観察してみてください。

すすで黒く汚れ、ところどころひび割れなども見える

汚れなどはなく、きれいな状態

やや黄色っぽいクリーム色の土が全体に塗られていたら窯焚きが近いサイン。

5. 熱中症・紫外線対策は万全に、動きやすく汚れてもいい服装で

屋外を歩いて移動する場面も多くなります。冬や曇りの日でも紫外線が強いため、帽子や日傘、日焼け止めなどは必須です。夏季は特に陽射しが強いので、熱中症対策も忘れずに。

自動販売機やカフェもありますが、飲みものも持参しておくと安心です。

舗装されていない道も多く、雨の日などはぬかるみや水たまりもあちこちにみられます。歩きやすい靴、汚れてもいい服装で訪れた方がいいでしょう。

詳細情報

施設名称

やちむんの里 北窯

住所

〒904-0301 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2653-1番地

電話 098-982-9216(読谷村役場商工観光課)

※工房に関することは各工房へ直接お問合せください

読谷山焼北窯の各工房について(読谷村観光協会HP記載より)

【北窯売店】

営業時間 9:30~17:30(13:00~14:00は休憩時間のためクローズ)

定休日 不定休

電話 tel:098-9958-6488

入場料 無料

読谷村観光協会HP

アクセス

【車】

那覇空港から約1時間

![]() 【カーナビ設定】

【カーナビ設定】

33 855 410*55

【駐車場】

あり(無料)

【公共交通機関】

路線バス120番を利用。親志入口(おやしいりぐち)下車、やちむんの里入口まで徒歩約15分

地図

ストリートビュー

[streetview view=”embed” width=”100%” height=”480″ title=”読谷村, 沖縄県” lat=”26.40804868584655″ lng=”127.7535144609667″ heading=”323.53911457567744″ pitch=”-2.9407558392536686″ zoom=”0.9999999999999997″][/streetview]

まとめ

土を混ぜる段階から機械をほとんど使わず陶土を作り、温度計もない登り窯で焼き上げる。

今では数えるほどの場所にしか残っていないはるか昔からの方法が、北窯ではあたりまえのこと、普通のこととして行われています。

少しも普通でないことを日々続ける北窯の陶工たちが生み出すやちむんが、普通のものになる道理がありません。それでも、北窯のやちむんは、日常の中で使われるための、普通の器であり続けています。

移り変わる時代の中、変わらずにある北窯とそのやちむん。この記事が、北窯とあなたをつなぐものになれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント